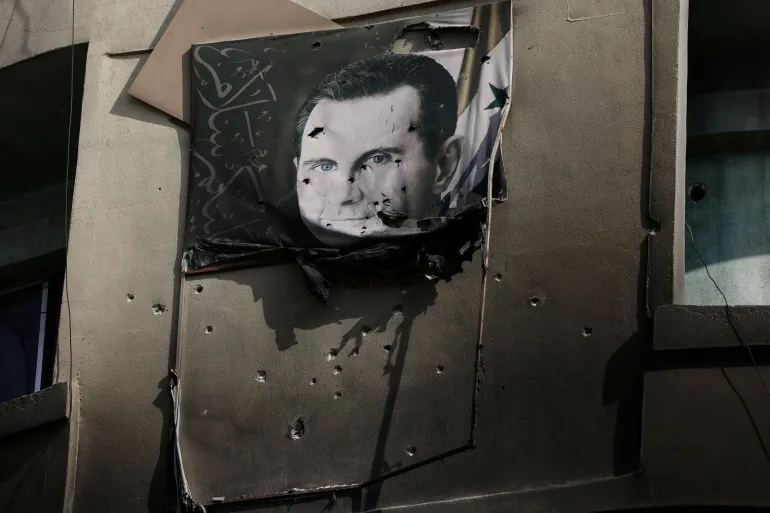

كشفت وثائق استخباراتية سرية نشرتها صحيفة صنداي تايمز في سوريا عن المدى المرعب الذي بلغته دولة المراقبة التي يطبقها بشار الأسد، حيث كان أفراد الأسرة يتجسسون على بعضهم البعض، وكان أدنى شك يؤدي إلى زج الناس العاديين ــ بما في ذلك الأطفال ــ في شبكة من السجون سيئة السمعة بسبب التعذيب والإعدامات، ودفن الضحايا في مقابر جماعية.

وتوضح آلاف الملفات، المكتوبة بأقلام حبر أنيقة أو مطبوعة باللغة العربية الفصحى، الطريقة التي تسلل بها النظام إلى جماعات الاحتجاج والمتمردين منذ اندلاع الثورة في عام 2011.

وتكشف هذه الملفات تفاصيل عن الشبكة الواسعة من المخبرين الذين كانوا يقدمون التقارير إلى النظام، وكيف أجبرت أجهزة المخابرات الأشخاص الذين اعتقلتهم على الكشف عن أسماء المتعاونين المزعومين ــ الذين كانوا بدورهم يُحتجزون.

كما تظهر هذه الوثائق الطريقة التي تعمل بها أجهزة الأمن السورية المرهوبة الجانب وغير الكفؤة في كثير من الأحيان: الشك المستمر في أن جواسيسها هم عملاء مزدوجون، وتسجيل الطريقة التي يتجسس بها المخبرون من أجهزة الاستخبارات المختلفة على بعضهم البعض، واستجواب الأطفال المتهمين بعدم الولاء للنظام، وتدوين الملاحظات بدقة حول علاقات الحب للمشتبه بهم.

حصلت صحيفة صنداي تايمز هذا الشهر على إذن بالدخول إلى أربع قواعد استخباراتية في مدينة حمص، المعروفة بعاصمة الثورة، من قبل مقاتلين من هيئة تحرير الشام، وهي جماعة مسلحة (مدرجة كمنظمة إرهابية من قبل حكومة المملكة المتحدة)، والتي أصبحت الآن الحاكم الفعلي لسوريا.

وقمنا على مدار يومين، بتحليل وثائق تتعلق بالطريقة التي أرغم بها النظام الناس على التنديد بأصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم، وكشفنا عن سجلات اعتقال ومخابئ اتصالات داخلية تتعلق بإدارة والتحقيق مع المخبرين الذين خضعوا للشكوك.

لقد سُمح لنا بالبحث في الوثائق ونسخها ونشرها بشرط تغيير الأسماء والتواريخ والمواقع المحددة، حتى لا نضر بمحاولات محاسبة المخبرين في المحاكم، وكان من الواضح أن أجهزة الأمن لم تكن تريد قط أن تخرج سجلاتها إلى النور.

حاول الضباط المنسحبون حرق ملفاتهم في اثنتين من قواعد الاستخبارات، وامتلأت الغرف بأكملها بالرماد؛ ولم ينجُ من الحريق سوى قصاصة ورق عرضية مكتوب عليها بخط واضح.

ولكن لم يكن لديهم الوقت لحرق الوثائق جميعها، ومع انهيار جيش النظام وتدفق المقاتلين المتمردين إلى حمص، فاتتهم الغرف، وكانت هذه الغرف تحتوي على عشرات الآلاف من الملفات التي ظلت سليمة، مجمدة في الوقت في السابع من ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما انتهى حكم أسرة الأسد الإرهابي بشكل مفاجئ.

سجل نظام الأسد تفاصيل بيروقراطية صارمة عن حياة الأشخاص الذين اشتبه في أنهم أعداؤهم ــ بما في ذلك أولئك الذين عملوا لصالحه ــ في وثائق مختومة وموقعة ومفهرسة، مكدسة على صفوف لا نهاية لها من الرفوف المتربة في أسلوب عمل يشبه عمل جهاز المخابرات في ألمانيا الشرقية.

جمعت أجهزة الأمن مستوى شاملًا بشكل لا يصدق، ومملًا للغاية في كثير من الأحيان، من التفاصيل حول حياة الأشخاص الذين كانوا يراقبونهم من خلال التنصت على الهواتف، واختراق أجهزة الكمبيوتر، وإرسال عملاء لمراقبة المشتبه بهم شخصيًا.

وتضمنت تقارير المراقبة التي أعدها المخبرون روايات شاملة عن موقع المرآب حيث قامت والدة المشتبه به بإصلاح سيارتها، وانتظام زيارة مشتبه به آخر لأقاربه وعدد المباني السكنية المملوكة لثالث.

كانت هذه المراقبة المستمرة تؤتي ثمارها في بعض الأحيان، ففي عام 2013، كانت حمص مدينة مقسمة إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة وأخرى تسيطر عليها النظام، والتي كانت محاصرة في معركة مميتة.

كانت بعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة تحت الحصار، وكانت الطريقة الوحيدة لدخولها من خلال الأنفاق السرية – وهي مواقع المعروفة للمتمردين فقط، ومع ذلك، بعد تعيين عملاء لتتبع امرأة من إحدى مناطق المتمردين، توصل ضابط في وحدة استخبارات محلية إلى سلسلة من الاكتشافات المذهلة، والتي سجلها في مذكرة رسمية إلى رؤسائه.

ولم تكن المشتبه بها زعيمة لجماعة “إرهابية” فحسب (وهو المصطلح الذي يستخدمه النظام لوصف أي شخص يدعم المعارضة)، بل كان زوجها وإخوتها كذلك.

كانت هذه “الزعيمة الإرهابية” على علاقة بجندي من جنود النظام كان يحرس نقطة تفتيش على حافة المنطقة المحاصرة، وكان هذا الجندي مخبرا لأجهزة الاستخبارات، ويشير التقرير إلى أن “هي تعمل حاليا كممثلة في فرعكم، وهو يقضي معظم وقته عند نقطة التفتيش [في الحي] وأحيانا يتفقد المركبات بنفسه، ويدخل [الحي] مع [زعيمة المتمردين] دون أن يوقفه أي من الإرهابيين هناك.. يرجى مراجعة الأمر”.

لقد وجد النظام نقطة ضعف تسمح لأحد عملائه بالتحرك دون عائق خلف خطوط العدو وجمع المعلومات من العائلة التي لعبت دورًا أساسيًا في السيطرة على المنطقة وبعد ثلاث سنوات من كتابة المذكرة، سقطت المنطقة في أيدي النظام.

ولكن من غير الواضح أي من الاتهامات والاعترافات العديدة المفصلة في السجلات صحيحة، أو أنها نتيجة للتعذيب، أو تزوير من جانب المخبرين أو اختلاقاً من جانب ضباط الاستجواب.

ووفقاً لمعتقلين سابقين، وتقارير جماعات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإن احتجاز السجناء السياسيين في سوريا كان يتبع عملية متسقة حيث كان يتم استقبالهم اولاً “بحفل ترحيب”، ثم يتعرضون للضرب في طريقهم إلى السجن، وغالباً في الممرات المؤدية إلى الزنزانة، ثم يتم حبسهم في الحبس الانفرادي وسحبهم بشكل منتظم للاستجواب.

وكان بعضهم يتعرض للتعذيب، ففي غرفة صغيرة قبالة الممر الرئيسي في فرع المخابرات الجوية في حمص، أشار رشيد الأبرش، وهو معتقل سابق يعمل مع صحيفة صنداي تايمز لتحليل الوثائق، إلى صندوق صغير بني اللون من الباكليت يخرج منه سلكان نحاسيان، وكان طرفا السلكين مثنيين بشكل بدائي على شكل حلقات توضع على إصبع كل يد، وتستخدم في صعقهم بالصدمات الكهربائية.

وقال الأبرش إن الجريمة التي قد يُتهم بها المعتقل المؤيد للمعارضة يمكن أن تزيد أو تنقص اعتمادًا على عدد أسماء “الإرهابيين” الآخرين الذين قدموا للمحققين، وتحتوي معظم نصوص الاستجواب التي قمنا بتقييمها على أسماء متعاونين مزعومين قدمهم المعتقلون.

أحد النصوص، من مشتبه به شاب اعتقل في عام 2015 بعد أن عثر ضباط عند نقطة تفتيش على مقطع فيديو “يهين شخص الرئيس” على هاتفه، يتم تقديمه في شكل سؤال وجواب، وموجه إلى رئيس جهاز استخبارات القوات الجوية المحلي.

على مدار النص المكون من خمس صفحات، يشارك المشتبه به – وهو مقاتل متمرد سابق – تفاصيل بما في ذلك 70 اسمًا، بالإضافة إلى أعمار ومظهر (بما في ذلك الطول) المتمردين في حيه، ووصف (حتى لون مدربيه الأبيض) لوسيط رشاه لوضع اسمه على قائمة مقاتلي المعارضة السابقين الذين “تصالحوا” مع النظام.

وفي نهاية التقرير، وفي فقرة بعنوان “رأي المحقق/أقترح”، يضيف الضابط: “بعد استخدام أساليب الإقناع والترهيب، اعترف [المتهم] بانتمائه إلى مجموعة إرهابية وإهانة شخص الرئيس”، وأوصى بإحالة المتهم إلى القضاء العسكري في حمص بتهمة الانضمام إلى مجموعات إرهابية مسلحة والتعاون مع الإرهابيين، وإضافة الأشخاص الذين ذكرهم المتهم أثناء التحقيق معه إلى قائمة “المطلوبين”.

ولم يكن أحد في مأمن من النظام. ففي الربيع الماضي، ورد في سجل الأشخاص الذين اعتقلهم فرع الأمن السياسي في حمص، مكتوب بخط اليد، اعتقال صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، تم إحضاره “لتمزيقه ورقة تحمل صورة الرئيس”.

ويقول تقرير الاستجواب: “في [التاريخ] بينما كان [المتهم] في فصله، عُثر على ورقة ممزقة تحت مكتبه. وكانت الورقة تحمل صورة الرئيس، ثم ألقى الصبي بها في سلة المهملات. وبعد ذلك، أُبلغ معلمه الذي ابلغ بدوره المشرف التربوي في [المدرسة، الذي أبلغ مركز الشرطة”، ثم أحالوا القضية إلى فرع الأمن السياسي.

وقال التقرير “تم إحضار المعلم [الاسم] للاستجواب، وأكد أنه تم إخباره بالورقة الممزقة من قبل طلاب آخرين في الفصل، وعندما سأل الصبي عن ذلك، ادعى [الطالب] أنه مزق الورقة دون أن يلاحظ صورة الرئيس، وأكد لنا المعلم أن الطالب هادئ وذو أخلاق جيدة ولم يسبق له أن أظهر سلوكًا سلبيًا، وأجرينا فحصًا أمنيًا على خلفية عائلته وتبين أنهم لم يشاركوا في أي أنشطة تتعلق بالأحداث الجارية في البلاد”.

ويشير التقرير إلى أن الصبي قال للمحققين: “لم تكن لديه نوايا سيئة ولم يكن ينوي الإساءة إلى أي شخص”، ومع ذلك، بعد أربعة أيام من اتهامه بتمزيق الورقة، تم إرسال المشتبه به البالغ من العمر 12 عامًا للمحاكمة أمام المحكمة، وينتهي التقرير عند هذا الحد.

وحتى أولئك المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم بعد الاستجواب لم يكونوا بمنأى عن الخطر حيث تتضمن السجلات العديد من الإشارات إلى أشخاص اتُهموا بـ “الإرهاب” لمشاركتهم في الاحتجاجات ودعم المعارضة، ولكن تم اعتقالهم بعد سنوات فقط، أو احتجازهم، والإفراج عنهم، ثم إعادة اعتقالهم بنفس التهمة.

عندما تم إطلاق سراح امرأة في أوائل العشرينيات من عمرها بعد احتجازها في عام 2017، صدرت تعليمات للضباط بمتابعتها وجاء في التقرير بشأنها “يرجى التحقق من مصادركم وممثليكم بعد إطلاق سراحها قضائيًا. إذا ظهرت أي مؤشرات سلبية بشأنها، فاتخذوا الإجراءات المناسبة ضدها وفقًا للإجراءات”.

ولم ينجُ العديد من السجناء من السجن، ففي عام 2016، تم اعتقال والد لطفل واحد في منتصف العمر يعمل مع منظمة إنسانية، بتهمة التواصل مع الإرهابيين وإشعال الفتنة الطائفية.

وفي مذكرة من فرع المخابرات العسكرية تدعو إلى اعتقاله، تم الإشارة إلى أساس جريمته: من أجل دخول المناطق المحاصرة للمتمردين لتوصيل المساعدات الإنسانية، قام بالتنسيق مع مجموعات المعارضة المحلية، التي كانت تسيطر على نقاط الدخول.

كما تمت إدانته بسبب علاقات عائلية، ويحتوي تقرير الاستخبارات الذي أوصى باعتقاله على معلومات أكثر بكثير عن شقيقي زوجته، وهما ناشطان مؤيدان للمعارضة هربا من سوريا بمساعدة أحد المهربين، مقارنة بما يحتويه من معلومات عنه.