على مدى عقود، رسخت السعودية مكانتها في أسواق الطاقة العالمية عبر ما بات يُعرف بين المتداولين بـ”الضمان السعودي” (Saudi Put)، وهو الاعتقاد بأن المملكة – بصفتها أكبر مُصدِّر للنفط في العالم – ستتدخل بخفض الإنتاج كلما هبطت الأسعار إلى مستويات غير مرغوبة.

وقد أثبتت الرياض هذا الدور مرارًا، أبرزها في عام 2020 عندما قادت أوبك+ إلى خفض قياسي بلغ 10 ملايين برميل يوميًا لوقف الانهيار الذي سببه وباء كورونا.

لكن مع حلول 2025، تراجعت هذه الآلية بشكل غير مسبوق. ففي أبريل الماضي، صدمت السعودية الأسواق عندما قادت تحالف أوبك+ إلى زيادة الإنتاج رغم ضعف الطلب العالمي، وتنامي المخاوف من حرب تجارية يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى ارتفاع المعروض من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

والأسواق التي كانت تتوقع تدخلاً سعودياً داعماً وجدت نفسها أمام سياسة مختلفة تمامًا: ضخ إمدادات إضافية رغم هبوط الأسعار إلى حدود 60 دولارًا للبرميل، مع تلميحات بإمكانية زيادة جديدة خلال الاجتماعات المقبلة.

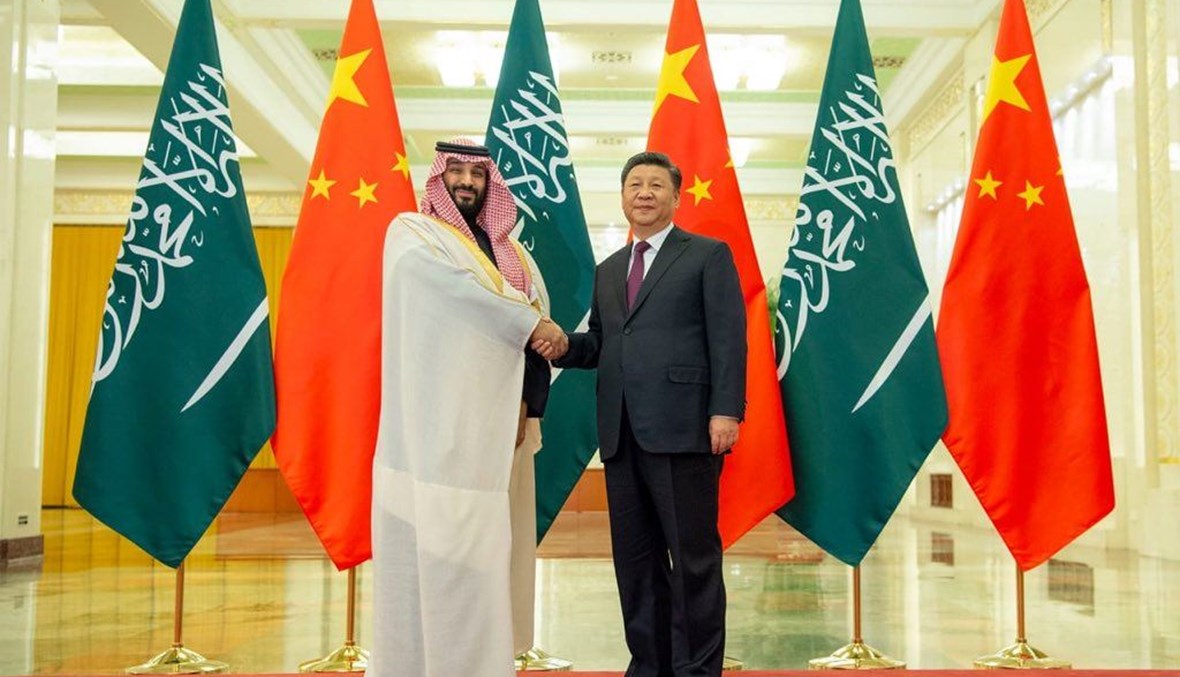

دخول “الضمان الصيني”

رغم هذا التغيير في الدور السعودي، لم تنهَر الأسعار بالحدة التي كان يُخشى منها. ويرجع ذلك إلى عامل جديد: الصين. فمع تباطؤ اقتصادها وتزايد اعتمادها على السيارات الكهربائية، واصلت بكين استغلال أسعار النفط المنخفضة لتكديس مخزونات ضخمة ضمن احتياطياتها الاستراتيجية.

هذه المشتريات الكبيرة، التي يتم تحويلها مباشرة إلى المخازن الصينية، لعبت دور “الماص للصدمات” في السوق. فبدلاً من تراكم البراميل الزائدة في المخزونات التجارية بالغرب، وجدت طريقها إلى الصين.

النتيجة أن الأسعار لم تعكس بالكامل حجم التخمة المتوقعة، وأصبح ينظر إلى بكين باعتبارها الضامن الجديد لاستقرار نسبي في سوق النفط – حتى وإن كان ذلك بشكل غير مقصود.

تناقض المصلحة: المستهلك يدعم الأسعار

من المفارقات أن الصين – المستهلك الضخم الذي يفضّل تاريخيًا أسعارًا منخفضة للطاقة – تقوم عمليًا بدور دعم السوق. فهي لا تسعى لرفع الأسعار، لكنها في سعيها لتأمين احتياطيات استراتيجية، تمنع الأسعار من الانهيار الحاد.

وقد جعل هذا الدور محللين في وول ستريت يتحدثون عن “الضمان الصيني” (China Put) كآلية جديدة توازن الأسواق بعد تراجع اليد السعودية.

مع ذلك، تبقى الصورة المستقبلية محفوفة بالمخاطر. فالتوقعات في وول ستريت تشير إلى تخمة كبيرة في المعروض تمتد حتى عام 2026.

وتأتي وفرة الإمدادات من مزيج من العوامل: زيادة الإنتاج من الأمريكيتين، وتراجع التزام بعض أعضاء أوبك+ بحصص الإنتاج، إلى جانب التحول التدريجي نحو الطاقة البديلة. في ظل هذا السياق، فإن استمرار الصين في سياسة التخزين سيكون حاسمًا.

فإذا واصلت بكين امتصاص الفائض، قد تبقى الأسعار مستقرة نسبيًا. أما إذا تباطأت وتيرة التخزين، فإن السوق قد تواجه صدمة هبوطية مؤلمة.

دلالات استراتيجية

يعكس هذا التحول توازن قوى جديدًا في أسواق الطاقة العالمية. فالسعودية، التي اعتادت لعب دور “المنتج المرجّح”، بدأت تُظهر اهتمامًا أكبر بحماية حصتها السوقية وتمويل مشاريعها العملاقة المرتبطة برؤية 2030، حتى لو جاء ذلك على حساب “التدخلات التصحيحية” السابقة. بالمقابل، برزت الصين، عبر احتياجاتها الاستراتيجية الهائلة، كعامل استقرار غير مباشر.

لكن هذا الاستقرار مرهون باعتبارات سياسية واقتصادية. فإذا شهدت الصين تراجعًا أكبر في نموها أو قررت وقف التخزين لاعتبارات مالية أو لوجستية، فإن الأسواق ستفقد فجأة “الضمان الصيني”، لتجد نفسها أمام معادلة أكثر هشاشة.

وبالمجمل فقد تبدّل المشهد النفطي العالمي في 2025: السعودية لم تعد تؤدي الدور التقليدي كحامٍ للسوق عبر خفض الإنتاج، بل اختارت استراتيجية مختلفة تضع أولوية لحصتها ومشاريعها.

وفي المقابل، برزت الصين – المستهلك الأكبر – كعامل دعم جديد من خلال تخزينها الفائض النفطي. غير أن هذا الدور ليس مؤسسًا على التزام سياسي طويل الأمد كما كان الحال مع الرياض، بل على حاجة ظرفية مرتبطة باستراتيجية الطاقة الصينية.

بكلمات أخرى، الضمان السعودي الذي اعتادت عليه الأسواق استُبدل مؤقتًا بـ”الضمان الصيني”، لكنه ضمان أكثر هشاشة وأقل قابلية للتنبؤ. والأسواق العالمية، من نيويورك إلى طوكيو، تترقب اللحظة التي قد تنخفض فيها شهية بكين للاكتناز، لتكتشف عندها أن آلية الحماية الجديدة أقل صلابة مما بدت عليه في البداية.